L’Adige – 28.12.2014 (“Buona strada, don Giancarlo”)

Negli ultimi giorni di questo ultimo Avvento, mentre per le vie e sulle piazze si accendevano le luci fasulle dei mercatini, al primo piano della clinica S. Maria di Bolzano si spegnevano due fari della Chiesa e della società altoatesina. Due preti, entrambi di origine trentina. Non a caso. Due protagonisti discreti della storia e del presente della Terra tra i monti. Due assidui frequentatori, direbbe papa Francesco, delle periferie esistenziali.

Don Paolo Michelini, classe 1926, cresciuto a Riva del Garda, uomo che guardava in lontananza e in profondità. Colse appieno le novità del Concilio Vaticano II e le attuò nelle sue variegate esperienze pastorali a Bolzano e Merano. Coglieva bene le contraddizioni della società altoatesina e ne soffriva, soprattutto per quelle della Chiesa. “Su certe questioni – dichiarò nel 2001 – si preferisce non parlare. Ad esempio sui rapporti tra i gruppi linguistici si danno per scontate troppe cose”. Voleva dire che spesso, per un malinteso senso di cortesia, la verità di relazioni che, soprattutto al livello dei pastori, richiedono attenzione e lungimiranza, viene messa in stand by. Ma soprattutto non concepiva una comunità cristiana che non si facesse carico della situazione degli ultimi, che non esercitasse appieno la propria responsabilità sociale, senza delegare tutto alla Caritas. “Caritas (= amore per il prossimo) – diceva – è compito di ogni singolo cristiano”. Oppure, citando una provocazione del cardinale Martini: “Quando alla fine della vita saremo interrogati sull’amore, non potremo delegare la risposta alla Caritas”.

Sulla stessa lunghezza d’onda (partendo anche lui da Matteo 25,31-46) don Giancarlo Bertagnolli. Nato nel 1933 a Fondo, fu fin da subito a servizio della comunità altoatesina. Prima come cappellano a Bronzolo, dove s’imbatté in una realtà bilingue alla quale non era preparato, poi come assistente diocesano dei giovani e infine come presenza profetica nel campo del disagio e dell’animazione sociale.

Fu proprio a Bronzolo che don Giancarlo capì che in una realtà etnicamente complessa è necessario aprire la propria mente. Imparare la lingua dell’altro, ad esempio. Amarne le espressioni culturali. È quello che fece pochi anni più tardi, quando si sforzò di comprendere e parlare il linguaggio dei giovani. Non solo di quelli votati al successo, benché travolti dall’onda contestatrice, ma anche quanti restavano al lato del fiume in piena, impigliati nelle insidiose fessure degli argini. Figli di una “cultura dello scarto”, avrebbe urlato molti anni dopo il papa argentino. Raccontava: “In classe mi accorsi via via che c’erano ragazzi che non sapevano impegnarsi, che facevano un po’ di ‘gazzarra’. Vado a fondo del problema e scopro che sono assuntori di eroina. Pure io allora ero disorientato, non conoscevo la questione se non per sentito dire o attraverso qualche articolo di giornale”.

È qui che comincia l’avventura oppure, come amava dire lui stesso, la “pazzia” di don Geki. Dopo quattordici anni vissuti coi giovani, va dal vescovo Gargitter e gli chiede di potersi dedicare interamente a quanti erano piombati nel tunnel della droga. Il vescovo è titubante. Vorrebbe don Giancarlo come pastore di una “parrocchia studentesca”. Sarà don Luigi Ciotti a togliergli ogni dubbio. “Era la metà degli anni Settanta – scrisse don Ciotti qualche anno fa a don Giancarlo – quando ci siamo incontrati. Tu eri coinvolto nell’Azione cattolica di Bolzano, con quella rara capacità di ‘stare con i giovani’ che ti ha sempre caratterizzato. Io ero prete da pochi anni nella diocesi di Torino e mi muovevo dentro il ‘Gruppo Abele’ che cominciava ad avere dieci anni di vita. Orizzonti apparentemente distanti (non solo geograficamente), in realtà vicini, persino intrecciati”. Al punto che – siamo nel 1977 – il prete torinese sale a Bolzano, è ricevuto dal vescovo, ha con lui una lunga chiacchierata al termine della quale va dall’amico Giancarlo e gli dice: “Io penso che il tuo vescovo sia veramente convinto, perché anche lui sente il problema di questa categoria di giovani che sta aumentando, che sta riempiendo le periferie e desidera che la Chiesa sia presente in mezzo ai poveri”. Una Chiesa povera per i poveri, direbbe il pontefice venuto dalla fine del mondo.

L’anno dopo nasce “La Strada – Der Weg”, l’associazione che ancora oggi, in tempi assai diversi, si occupa di prevenire il disagio dei giovani e di rimettere in piedi chi è caduto. Don Giancarlo ne è stato l’assistente spirituale in tutti questi anni. Fino a poche settimane dal suo ricovero alla clinica S. Maria, ascoltava le persone nel suo piccolo ufficio (l’edificio sede della Strada è dedicato a S. Francesco e la prima pietra fu posta dal vescovo Gargitter e dal direttore della Caritas, don Silvio Bortolamedi, il 4 ottobre 1984: un caso?), celebrava la messa e introduceva, con voce flebile e parole forti le sedute del consiglio di amministrazione dell’associazione.

Uomo dalla profonda spiritualità (come l’amico don Paolo Michelini), spese buona parte della sua missione a promuovere il volontariato sociale. Se valori come la “gratuità” – nell’Alto Adige del “do ut des” e del rampantismo sociale – hanno ancora una loro forza di cambiamento, lo si deve anche a don Giancarlo e alla sua opera instancabile di promozione dell’etica del dono e della condivisione.

La strada, dunque. “È sulla strada – scrisse per lui don Ciotti – in quello spazio di nessuno ma attraversato da tutti, dove si incrociano sguardi, dove si vedono immagini che a volte ci scuotono, dove si incontrano persone e dove a volte ci si scontra in disordini e confusioni scomode, è lì che sono evidenti molti dei nodi irrisolti del nostro mondo”.

Don Luigi, poco prima di Natale (e poi ancora per la messa in suffragio), è partito di nuovo da Torino per raggiungere Bolzano. Come trentasette anni prima. Anche questa volta per augurare a don Giancarlo “buona strada”.

Indicazione bibliografica

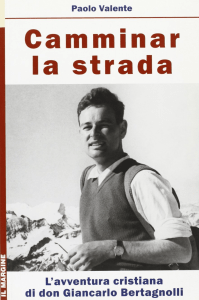

Paolo Bill Valente, Camminar la strada. L’avventura cristiana di don Giancarlo Bertagnolli, Casa editrice Il Margine, Trento.

***

Camminar la strada

Aprile 2010 – (Incipit del libro)

3 luglio 2009. È una giornata di nuvole e sole. Salgo senza fretta da san Leonardo in Badia al santuario della Croce. La seggiovia sfiora le case di Oies, villaggio natale del santo ladino Giuseppe Freinademetz, il quale finì i suoi giorni missionario in Cina, dove si era fatto “cinese tra i cinesi”. “L’unico nostro affare in tutta questa povera vita – scrisse nel 1899 – è di camminar la strada che ci conduce alle eterne glorie. Tutto l’altro è vanità e non vale un acca”.

Gli abitanti di Badia, narra la leggenda, avevano deciso di erigere una chiesetta in onore di Gesù che porta la croce. Avevano trovato un luogo per loro adatto in località Colle d’Anvì, sopra il paese di Pedraces. Ma qualcosa andava storto. I carpentieri, nel predisporre le assi e le travi per la copertura dell’edificio sacro, continuavano a procurarsi tagli e a ferirsi le mani. Neanche fossero principianti, anziché bravi artigiani. Non appena un frammento di legno insanguinato cadeva in terra, ecco sopraggiungere strani uccelli bianchi, raccogliere le schegge col becco e portarsele via. I valligiani li seguirono e s’avvidero che gli uccelli bianchi ammucchiavano quei legnetti sul prato ai piedi del Sasso della Croce. Capirono. Era lì che avrebbero dovuto costruire la chiesa, cosa che fecero.

L’ultima volta, al santuario dolomitico, c’ero stato più o meno vent’anni prima. Mi ci aveva portato don Giancarlo Bertagnolli, che la val Badia l’ha sempre amata essendo ricambiato dello stesso affetto.

Dallo scalo a monte della seggiovia seguo il largo sentiero che conduce, stazione dopo stazione, alla piccola chiesa. Di lì imbocco il tracciato che tra pini mughi e pietrame porta alla selletta, passata la quale in meno di un’ora si toccano i 2.907 metri del monte Cavallo, sul Sass dla Crusc, il Sasso della Croce.

Saluto il gruppo di alpinisti germanici che mi hanno chiesto, invano, alcune informazioni. Mi metto al riparo da spifferi, estraggo il cellulare e compongo il numero di don Jackie. È il luogo più adatto per riprendere un discorso cominciato molti anni prima. Gli amici del Margine mi hanno chiesto di provare a raccontare la sua storia e a me sembra che quella storia parta in qualche modo da quassù, dalle alture dei monti altoatesini, ai piedi di una croce.

Don Giancarlo sa già, gliene avevano parlato, ma a lui non era parso il caso. “Jackie, sono ai piedi del Sasso della Croce, adesso arrivo in cima, poi nei prossimi giorni ti chiamo e ci vediamo…”. Il telefono non prende bene, si sente così così. Don Giancarlo prova ad opporre resistenza, ma conclude con un “a te non posso dire di no”. È quanto mi basta. Saluto e procedo di buon passo fino alla croce di legno.

Mentre di lassù lo sguardo si perde nella foschia che avvolge la frontiera, ogni frontiera, provo ad immaginare come poter dare voce a qualcuno che si è sforzato di “camminar la strada”, ben sapendo che “tutto l’altro è vanità e non vale un acca”.

Intanto si è alzata una nuvola carica di pioggia ed è ora di scendere a valle.