Appunti del viaggio compiuto da Marco e Paolo Bill Valente dal 28 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, attraverso confini visibili, sulla frontiera invisibile tra guerra e pace, in una terra di contraddizioni come la Bosnia (e i paesi circostanti) partendo da una terra di contraddizioni come l’Alto Adige. Per vedere come le storie personali e familiari si intrecciano con la grande storia. Ne sono condizionate e la condizionano.

— • —

Primo giorno. Ritirata a Caporetto

Dalla Città sul confine alla Gerusalemme dei Balcani, il viaggio comincia avendo raccolto l’essenziale e lasciato spazio all’imprevedibile.

Sul confine orientale, dove la Drava è solo un ruscello, si costeggiano le Dolomiti da Sesto a Sappada (Plodn). Risuonano storie di antiche e nuove migrazioni che rendono queste valli crocevia di lingue e culture.

La strada per Caporetto è chiusa. Si batte in ritirata. Non tutte le strade portano a Roma e la retromarcia, a volte, è l’arma dei saggi.

Per un caso – ma il caso non esiste – siamo a Gorizia, altra città sul confine, ancora per poche ore Capitale della cultura con Nova Gorica, proprio quando l’arcivescovo ha raccolto tutte le comunità per chiudere insieme il Giubileo della Speranza. Nella cattedrale risuonano sei lingue (italiano, sloveno, friulano, tedesco, latino, greco). Sei, la cifra dell’incompletezza.

Gorizia e Merano accomunate dall’antica dinastia dei conti di Tirolo (e Gorizia). Su piazza Transalpina varchiamo il primo confine ormai superato (la speranza!) dalla storia.

Un crocifisso, due alberi, un tavolo nella campagna slovena per piantare le tende.

Secondo giorno. Vespro nella moschea

Rotta su Bihać, ma per la strada del mare, che da Fiume va verso Spalato. Il confine tra Slovenia e Croazia è una linea impalpabile. Elemento tangibile del sogno europeo che (se si vuole) si realizza.

A Segna ci spaventano i cannoni che circondano la rocca. Guerre lontane, guerre vicine. Pieghiamo verso l’interno. Ma il pensiero vola lungo la costa fino a Zara. Città di origine della famiglia del sindaco di Bolzano che ebbe il coraggio della Pace. I suoi concittadini non lo seguirono e votarono per la Vittoria (di Pirro). Era il 2002.

L’interno è la Croazia delle campagne, oggi bianche di neve. Tra le colline ogni tanto par di veder brillare gli occhi smeraldini di Dio. Nel villaggio croato dove sostiamo per un boccone, chiesa ortodossa, chiesa cattolica. Trent’anni fa la guerra. E oggi questa pace.

Tocchiamo la prima volta il confine bosniaco alle cascate di Štrbački buk. Frontiera bella e impossibile. Bandiera a scacchi contro stendardo stellato. Solo le papere corrono di qua e di là.

Il fiume Una conduce a Bihać. Città d’Ungheria, poi libera, poi croata, ottomana, asburgica, iugoslava, bosniaca. Assediata per anni durante l’ultima guerra. Ora prevale la popolazione bosgnacca, c’è una minoranza croata, e pochi cittadini serbo-bosniaci.

Passiamo il nuovo confine nella moschea Fethija. L’imam e i suoi sei fedeli ci invitano a entrare. È quasi l’ora del vespro e ognuno prega orientato alla sua Mecca. L’edificio fu un tempo una chiesa. Ne conserva il rosone e le finestre gotiche. A poca distanza svetta imponente il campanile della chiesa di Sant’Antonio, distrutta dalla Seconda guerra mondiale. Ai suoi piedi un Babbo Natale e bambini che pattinano sul ghiaccio. È ora di pensare a domani.

Terzo giorno. La vera meta

Il fiume all’aurora è avvolto nella nebbia. A Ripak lasciamo la Una a fare il suo lavoro: separare la Bosnia dalla Croazia. Lo fa dal ponte di Loskunsk per decine di chilometri. Raggiunge la Sava presso Jasenovac. Le sue acque, come quelle della Drava (altoatesina di nascita) vanno a rischiarare quelle del mar Nero, intorbidite dalla guerra.

Colline, boschi, doline, casette, cimiteri. Tutto ha l’aria di essere lì in via provvisoria. La storia ha insegnato a tenersi pronti. Presso Jaice piccoli mulini non macinano più. Ma sono belli da vedere. La città fu capitale dell’antico regno di Bosnia. Oggi è una Bosnia in miniatura. La chiesa sotto la fortezza, mezza in piedi e mezza rudere. Alle 12 la piccola moschea comincia a cantare. Rispondono le campane della chiesa che dal fondovalle annunciano il mezzogiorno. Una specie di duetto misteriosamente sincronizzato.

In basso quasi davanti a una moschea tutta bianca hanno costruito il presepio, tra i monumenti ai caduti dell’ultima guerra (centinaia di nomi). Chi uccide una persona innocente, si legge sul marmo, è come se avesse ucciso l’umanità intera.

A Travnik la moschea colorata è un’oasi di pace. A pochi passi il luogo di nascita di Ivo Andrić, autore del Ponte sulla Drina. “Il ponte restava, immutabile, come l’acqua che scorreva sotto le sue arcate”.

Ma la strada prosegue tra i boschi sulla neve. Come quella dei boscaioli di cent’anni fa. Arriviamo a Busovača, la vera meta di questo viaggio, poco prima dell’imbrunire, nel giorno – 30 dicembre – in cui ci lasciava la (bis)nonna Maria, nel luogo dove è nata la (bis)nonna Maria Teresa. Un caso (ma il caso non esiste).

Intermezzo. Maria Teresa

La (bis)nonna Maria Teresa – da tutti chiamata solo Maria – era nata a Busovača il 15 ottobre 1905. L’anagrafe di Roana italianizzò quel toponimo in Busavacca. Del resto fra Marijan Topić, il francescano che la battezzò, scrisse “Mara Tereza”, figlia di “Dominik e Tereza” (ovvero di Domenico e Caterina Teresa).

Arriviamo a Busovača nel pomeriggio del 30 dicembre e bussiamo all’ufficio della parrocchia di Sant’Antonio da Padova. C’è un giovane frate. Non sa nulla, dice, è qui solo da sei mesi. Ma trova il nome della nonna nella memoria del computer e tira fuori persino i registri dei battesimi, vecchi di 120 anni. Ecco i nomi. La (tris)bisnonna Teresa aveva dato alla luce la piccola Maria il 15 e la famiglia si era riunita una settimana dopo, domenica 22 ottobre, per il battesimo. Padrino lo zio Giovanni Maria, madrina la zia Antonia.

Tra fine Ottocento e la Grande Guerra la Bosnia, allora sotto lo scettro di Francesco Giuseppe, fu uno dei paesi in cui le ultime foreste vergini furono integrate nell’economia del legname. Per l’opera di disboscamento e di prima lavorazione, si favorirono migrazioni di manodopera specializzata da varie regioni dell’Austria-Ungheria e del Norditalia. Si sviluppò anche l’industria del carbone e del metallo, in particolare nella sona di Zenica.

I nostri antenati, imprenditori del legno, fecero parte di quest’ondata, probabilmente come fornitori di tecnologia e operai. Migrazioni stagionali, da primavera a fine autunno. Sembra che gli “italiani” (tirolesi, veneti, friulani) fossero giudicati “i più abili, capaci e laboriosi” tra i lavoratori forestali impiegati nella regione.

Così Teresa, Domenico, Giovanni Maria, Antonia e chissà chi altro si trovarono lì, a Busovača, quando nacque Maria, la nostra nonna e bisnonna.

Per vedere l’interno della chiesa dobbiamo aspettare l’indomani. La messa delle 7.30, è celebrata da un frate più anziano, che non sa nessuna lingua tranne il croato, ma batte ogni record di velocità liturgica. 16 minuti dal segno della croce alla benedizione finale. Poi di corsa a chiudere la chiesa, appena il tempo di scattare qualche foto. Un pit stop dell’anima che ci fa riflettere (forse è proprio a questo che serve). Ma l’imam di Jaice ci era sembrato un tantino più accogliente pregandoci solo, per rispetto, di toglierci le scarpe.

Quarto giorno. Il filo della storia

Il fiume Bosna (o Bosnia) attraversa la città di Zenica. Da questo corso d’acqua, che nasce ai piedi del monte Igman e si butta nella Sava, prende nome l’intero paese. A Zenica il museo civico offre una panoramica archeologica ed etnografica della regione, sottolineandone con discrezione l’anima plurireligiosa e multiculturale. C’è spazio per ogni epoca, da quella ottomana a quella asburgica, dalla creazione dello stato iugoslavo alla sua rifondazione, con Tito, dopo la Seconda guerra mondiale. Poi però il discorso si interrompe.

Il filo della storia è ripreso in tutta la sua drammaticità a Sarajevo, nella mostra sul genocidio di Srebrenica, allestita nei pressi della cattedrale. Sarajevo stessa – la città dove, sul ponte Latino, scoccò la scintilla che infiammò il mondo – ti dà il benvenuto ricordando le Olimpiadi invernali del 1984 e i 1425 giorni di assedio. L’esposizione non è fatta per chi ha lo stomaco debole e per chi non vuole sapere la verità. Il primo grave fallimento delle Nazioni Unite avvenne a Srebrenica dopo l’11 luglio 1995. È una storia di morte. Rapida e lenta.

I testimoni che spiegano l’assedio della Capitale sembrano bravi attori di cinema. Ma solo perché le cose che si raccontano sono degne di un film dell’orrore. Dato lo stordimento causato dalle foto e dai video che narrano la tragedia – prima tra le tante che anche oggi ci cingono d’assedio – le detonazioni dei botti, che partono già prima dell’ora di cena dell’ultimo giorno dell’anno del Signore 2025, si vorrebbe non sentirli proprio.

La pace, disarmata e disarmante, l’appello per la quale risuona il primo giorno del nuovo anno, appare quanto ci sia di più distante e di più necessario.

Quinto giorno. Was gut war

Quattro e mezza del pomeriggio. È l’ora della preghiera, per i musulmani. L’Asr, che significa il tempo che scorre. Per i cristiani – primo gennaio – festa della Madre di Dio e Giornata della pace. “La pace, in realtà, è un modo di pensare”, ha detto il presidente Mattarella. E papa Leone, nel suo messaggio: “La pace esiste, vuole abitarci, ha il mite potere di illuminare e allargare l’intelligenza, resiste alla violenza e la vince”.

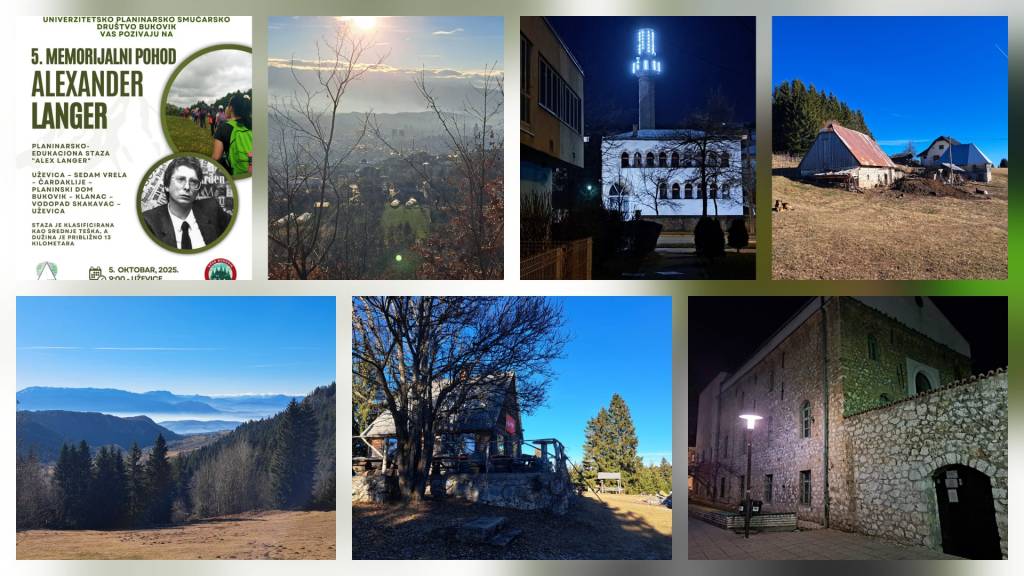

Reduci da una camminata sui monti a nord di Sarajevo. Aria pungente e brezza gelata, cielo blu. Tocchiamo, al rifugio Bukovik, uno dei punti del sentiero dedicato ad Alexander Langer. “L’Europa muore o rinasce a Sarajevo”, scrisse Alex pochi giorni prima di spezzarsi sotto il peso della pace impossibile. Alla vigilia del massacro di Srebrenica. Lasciando a noi il compito, altrettanto impossibile, altrettanto necessario, di continuare in ciò che è giusto.

Il 2 febbraio 2021 – avrebbe compiuto 75 anni – Sarajevo gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria, per il suo impegno nel cercare la via del dialogo e di quella pace che è modo di pensare e ha il mite potere di illuminare.

Di Langer ricordiamo – proprio qui a Sarajevo, la “Gerusalemme d’Europa” – la testarda mitezza, la passione per l’umano, la libertà dalle appartenenze che soffocano, le chiacchierate sulle schizofreniche dinamiche altoatesinosudtirolesi. Cittadino del mondo per natura e per scelta. Precursore dell’ecologia integrale, sviluppatore del sogno europeo (non solo in teoria).

La politica del bene comune, su tutti i confini d’Europa e del mondo, trae forza anche oggi dalla sua (solo apparente) sconfitta e da quell’ultimo appello: “Seid nicht traurig, macht weiter, was gut war” (Non siate tristi, continuate in ciò che è giusto).

Secondo intermezzo. Quarto programma

Nelle scuole della Bosnia Erzegovina ci sono tre “piani e programmi di studio” su base etnica, a seconda se nel tal luogo prevalga la parte croata, serba o bosgnacca (a volte anche due scuole sotto lo stesso tetto). Ce lo racconta Daniele a colazione, attorno a una bella tavola di dolci. Il sistema paese è in stallo, ostaggio dei veti incrociati. In mancanza di prospettive metà bosniaci hanno fatto la valigia e sono emigrati. Se a inizio Novecento erano le famiglie come quella della nonna Maria a partire per la Bosnia, ora la direzione migratoria si è invertita.

I tre programmi scolastici differiscono per le particolarità linguistiche – di fatto un’unica lingua ma con sfumature diverse, e le sfumature contano – per le materie “nazionali” come la letteratura, la storia e la religione. Anziché costruire unità, così si pongono le basi della divisione e si alimentano le forze centripete.

C’è una bella eccezione. Un “quarto programma”, attuato nelle scuole cattoliche. Le “Scuole per l’Europa”, fondate proprio durante la guerra dal vescovo Pero Sudar, per promuovere la convivenza e la pace. Lo fanno davvero. Educano a vivere nella propria cultura, insieme agli altri. Accolgono scolari e studenti di ogni gruppo, senza mire di proselitismo. Persino l’educazione religiosa è assicurata a ognuno nella sua tradizione, cattolica, ortodossa o islamica.

Una delle chiavi della convivenza possibile è la ricerca di una narrazione comune – senza ideologia, con senso critico – della storia. Da altoatesini ne sappiamo qualcosa. La storia è una, la sua narrazione è condizionata dai punti di vista. E dalle manipolazioni. Una narrazione condivisa non è affatto impossibile, come affermano i saputelli disillusi. È semplicemente questione di intelligenza e di buona volontà. La verità (storica) rende liberi.

Sesto giorno. Hate will never win

Il giorno dell’acqua. Piove. Il giorno dei ponti e dei fiumi. Ci infiliamo nella valle che la Narenta (Neretva) ha scavato tra le rocce. Il passaggio dalla Bosnia all’Erzegovina è anche un fatto climatico. Dai meno otto di qua ai più otto di là. Tuttavia, non mancano, negli orti, i cavoli bruciati dal gelo.

Il primo ponte è quello di Konjic, costruito a fine Seicento, distrutto dalla Seconda guerra mondiale, ora ricostruito e spacciato per ottomano. A proposito di finzioni storiche. A pochi passi il bunker che Tito fece scavare come rifugio in caso di attacco nucleare.

Il secondo ponte è quello ferroviario di Jablanica, tra la pizzeria Fresh e la moschea. Fu fatto saltare dai partigiani di Tito nel 1943 e mai ricostruito se non come scenografia del film La battaglia della Neretva. Che è anche il nome del vicino museo.

Il secondo fiume è la Buna. Nasce già adulto a Blagaj. La sorgente carsica, una delle più grandi d’Europa, è presidiata da un convento di dervisci, i monaci sufi che danzano in tondo come tutto ciò che vive. Dall’acqua, dice la sura 21, abbiamo creato ogni cosa.

Mostar è una città strana. Il suo ponte – che porta anche nel nome – è simbolo di unione e disunione. Bill ricorda quando ai primi di settembre 1994, con un gruppo di giornalisti, passò all’altra riva su una passarella instabile retta da funi. Hans Koschnick, politico bremese (con la P maiuscola), su incarico dell’Unione Europea e a rischio della vita, poneva le basi della Mostar postbellica. Il ponte (Stari Most) era stato demolito dalle forze croato-bosniache la mattina del 9 novembre 1993. Fu ricostruito nel 2004.

Resta, nella città unificata, un confine invisibile segnato dal cosiddetto “bulevar”. A guardia della frontiera si è ricostruita – in dimensioni inusuali – la chiesa dei santi Pietro e Paolo. Era stata distrutta nel maggio 1992 dall’Armata jugoslava e dalle formazioni paramilitari serbo-montenegrine. Il campanile detto “della pace” svetta con i suoi 107 metri di altezza. È in competizione con i minareti al di là della “linea”. La pace. Non basta dire “pace”. “La pace, in realtà, è un modo di pensare”. Ma nella Bosnia di cui Mostar è drammatico emblema si ha fretta di mostrare chi è il primo. Anche i re magi, nel presepio della chiesa – stupendamente mosaicata da Marko Rupnik – sono già alla capanna, benché sia solo il 2 gennaio.

Una visita al “Museo delle vittime della guerra e del genocidio”, nella città vecchia, ricorda dove si può arrivare quando si semina il vento dell’odio. Immagini e oggetti raccontano l’odore della morte. Nella stanza dedicata ai commenti c’è un foglietto rosso: “Hate will never win”. Ce n’è uno arancione: “Davanti a tot problema, sempre hi ha solució”. Siamo agli sgoccioli del Giubileo della speranza. Finisce il Giubileo, rimanga la speranza.

Settimo giorno. I dubbi di Elia

Salutiamo Mostar all’alba. L’hotel Ero, oggi fermo, fu il quartier generale di Hans Koschnick e del suo progetto di pace. Lo avevamo incontrato proprio lì, ai primi di settembre del 1994. La settimana dopo tentarono di ucciderlo lanciando una granata nell’albergo.

Cartelli gialli marcano il territorio. La negazione dei nomi dell’altro è una costante del pensiero nazionalista. Quei cartelli parlano più di tanti libri. La legge li vorrebbe bilingui. Il nazionalismo li rende strumenti di offesa. Cancellazioni con lo spray o con adesivi gialli ben piazzati. Fino all’assurdità di apporre tabelle con uno spazio vuoto. Quasi a dire: lo so che ci sei, e ti ignoro.

Nel monastero Krupa na Vrbasu l’icona di Elia, cui è dedicata la chiesa (ricostruita), presenta il profeta in atteggiamento di riflessione. Forse di dubbio. Si starà ponendo le nostre stesse domande.

La composizione etnica di Banja Luka è cambiata di molto a seguito della guerra. Così in tante altre località che oggi sono meno multietniche, meno vere di un tempo. Le vicende di distruzione e ricostruzione della Cattedrale del Salvatore nella piazza antistante il municipio, raccontano le ferite della storia (e della sua narrazione).

Lungo le strade vendono rami di quercia dalle foglie secche (il Badnjak). Saranno bruciati in occasione del Natale ortodosso, fra pochi giorni. Le scintille saranno un augurio di felicità e abbondanza per l’anno nuovo.

Štivor è l’unico villaggio bosniaco a maggioranza linguistica italiana. Lo popolano i discendenti di trentini che nel 1883, dopo alluvioni devastanti, furono indotti dal governo imparial-regio – la Bosnia da qualche anno era stata affidata al dominio austroungarico – a emigrare in questo angolo della Bosnia, allora una selvaggia foresta di querce. Avrebbero voluto partire per le Americhe, loro, ma l’agente a cui si erano affidati li truffò.

Il sole cala dietro il camposanto di Štivor. I cimiteri dicono la verità più dei cartelli stradali. Sulle lapidi cognomi trentini con qualche ritocco grafico. A poca distanza tre persone escono di casa. Senti l’eco del dialetto valsuganotto, sopravvissuto in questa landa per oltre centoquarant’anni.

Ottavo e ultimo giorno. Il cerchio si chiude

Risveglio sotto la neve. Alle nostre spalle il fiume Una, che avevamo lasciato a Ripak qualche giorno fa. Di là la Bosnia, di qua la Croazia.

La cattedrale di Zagabria (intitolata a Maria assunta ai due re Stefano I e Ladislao I), danneggiata dal terremoto del marzo 2020, è stata riaperta ai fedeli la Vigilia di Natale. I due campanili sono ancora impacchettati per il restauro. All’omelia l’arcivescovo Dražen Kutleša ha paragonato la rinascita del duomo alla speranza del Natale, sottolineando come “dalle rovine possa fiorire nuova vita”. È quanto ci ripetiamo, come auspicio, da una settimana.

Lasciamo anche la Sava, attraversiamo la Slovenia fino a Dravograd. Si tratta ora, passati in Austria, di risalire la valle della Drava fino alla sua fonte, nella piana tra Dobbiaco, punto estremo di contatto tra mondo slavo e germanico-latino. Si dice che la Collegiata di San Candido fu creata nel 769 d.C. dal duca Tassilone III di Baviera come monastero benedettino, allo scopo di portare il cristianesimo alle popolazioni slave che si erano spinte fino in alta Pusteria.

Lungo la strada la cattedrale di Klagenfurt, nata come chiesa evangelica, oggi dedicata a Pietro e Paolo. La Carinzia ha una minoranza slovena. L’Austria ha fatto molta fatica a riconoscerne i diritti culturali. Il vescovo Josef Marketz, già direttore della Caritas diocesana, è di madrelingua slovena. Nel duomo risuona l’eco del vangelo di oggi: “La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”.

La speranza, dice don Josef in tedesco e in sloveno, è “la voce sommessa ma potente che ci indica la strada anche nell’oscurità” e ci dà la certezza “che dopo il buio tornerà la luce e dopo il freddo rifioriranno il calore e l’amore».

Merano ci accoglie nella notte. La città sul confine. L’antica capitale del conte di Tirolo e Gorizia, principe di Carinzia. Il cerchio si chiude. E si chiude – per ora – la nostra esplorazione lungo il confine tra guerra e pace.