Paolo Bill Valente – 31.7.2020

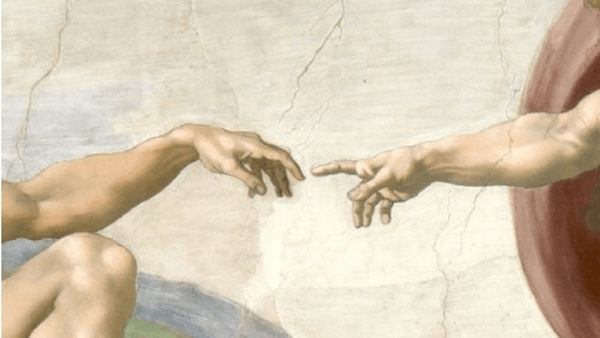

Die Frage nach der Existenz Gottes ist symptomatisch für eine Welt, die die Fähigkeit verloren hat, zum Horizont zu schauen.

Elie Wiesel beschrieb in seinem autobiographischen Buch „Die Nacht“ den Tag, an dem ein Junge zusammen mit zwei Männern im Konzentrationslager Monowitz bei Auschwitz erhängt wurde. Der in das Seil gewickelte Junge schwieg, während er auf den Tod wartete. Hinter dem Autor flüsterte jemand: „Wo ist Gott, wo ist er?“.

„Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um.

Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter.

‚Mützen ab!‘ brüllte der Lagerchef. Seine Stimme klang heiser. Wir weinten.

‚Mützen auf!‘

Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwollenen Zungen hingen bläulich heraus. Aber der dritte Strick hing nicht reglos: der leichte Knabe lebte noch…

Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Und wir mussten ihm ins Gesicht sehen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüberschritt. Seine Zunge war noch rot, seine Augen noch nicht erloschen.

Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: ‚Wo ist Gott?‘

Und ich hörte eine Stimme in mir antworten:

‚Wo er ist? Dort – dort hängt er, am Galgen…‘

An diesem Abend schmeckte die Suppe nach Leichnam.“

Gibt es Gott? Und wo ist er? Das sind bequeme Fragen denn sie drehen die Situation um.

Eine viel wichtigere Frage ist: Gibt es das Gute? Gibt es einen Horizont für unser Leben, auch wenn die Sonne untergeht?

Wir verwenden normalerweise eine Reihe von Wörtern, die nicht mehr eindeutig sind. Für den einen bedeuten sie etwas, für den anderen etwas anderes. Es kommt der Moment, wo wir uns nicht mehr richtig verstehen, obwohl wir so tun als ob. Doch einige dieser Wörter sind so wichtig, dass die Richtung, die wir unserem Leben geben, von ihrem Inhalt abhängt. Ich übertreibe also nicht, wenn ich sage, dass es sich um „Leben oder Tod“ handelt. Beispiel: die Wörter „Liebe“ und „lieben“. Oder verwandte Begriffe wie „wollen“, „Wille“, „willig“. Und schließlich zwei Schlüsselbegriffe, wenn es um Entscheidungen (und „ethische“ Entscheidungen) geht: „die Freiheit“ und eben „das Gute“.

Jeder Mensch, der ein authentisches und letztendlich glückliches Leben führen möchte, muss Themen dieser Größenordnung für sich selbst klären.

Der Ausgangspunkt für diejenigen, die heute berufen sind, Entscheidungen zu treffen, ist eine pluralistische Gesellschaft. Manchmal scheint es schwierig, in einem solchen Kontext zu erkennen, was wirklich wichtig, wesentlich und was weniger wertvoll ist. Der Pluralismus an sich ist ein Wert (erinnern wir uns an die Geschichte von Babel, Genesis 11), weil er uns daran hindert, das Relative zu verabsolutieren. Wenn wir jedoch an der Oberfläche bleiben, dann sind wir versucht, das Absolute zu relativieren. Das ist in der Tat, was häufig passiert. Einen Sinn in allem, was geschieht und was uns geschieht, zu erkennen, ist mühsam. Ist dies nicht ein Grund für all unsere Probleme und Missverständnisse?

Wir sprechen über Entscheidungen und wollen „frei“ sein, um unsere Entscheidungen zu treffen. Aber welches ist das Kriterium, um zu verstehen, ob eine Wahl gut ist oder nicht? Ob sie gerecht ist oder nicht? Mit ein wenig Logik könnten wir sagen, dass die Wahl gut und richtig ist, wenn sie auf das Gute und die Gerechtigkeit ausgerichtet ist. Und hier ist die grundlegende Frage: Sind wir überzeugt (ich meine wir Männer und Frauen des 21. Jahrhunderts), dass es wirklich dieses Gute gibt, an dem man sich (frei) orientieren kann? Das Gute als Horizont?

Viele Menschen leben heute nicht nur „als ob Gott nicht existieren würde“, sondern (und die Konsequenzen sind in diesem Fall tödlich) „als ob das Gute (die Wahrheit) nicht existieren würde“. Das würde heißen: Jede Entscheidung ist legitim, denn da es kein „Gutes“ (keine Wahrheit) gibt, ist jede Handlung gleichwertig. Der allgemeine Trend ist dies (und führt zum sogenannten „ethischen Relativismus“ und zum Nihilismus: Nichts ist an sich wert). Jeder von uns kann sich eigene Beispiele vorstellen.

Die Realität sieht jedoch anders aus. Und die Aussage, dass „jede Wahl gleichwertig ist“, seien wir ehrlich, stimmt überhaupt nicht. Das kann nicht wahr sein. Natürlich sind einige wichtige Entscheidungen als ethisch gleichwertig mit anderen zu betrachten. Beispiel: Wenn ich lieber Medizin als Jura studiere, ist es schwierig zu sagen, ob eines besser ist als das andere. Es hängt von zufälligen Faktoren ab, wie meinen Qualitäten, meinen wirtschaftlichen Möglichkeiten und vielem mehr. Es gibt aber auch andere Entscheidungen, bei denen es offensichtlich ist, dass sie überhaupt nicht gut orientiert sind. Jeder spürt, dass es „nicht gut“ ist, einem Kind Gewalt anzutun. Jeder versteht, dass Auschwitz oder Monowitz „nicht gut sind“. Dank dieser Intuitionen versteht der Mensch, dass es ein Gutes gibt, das für alle gültig ist und zu einer „universellen Ethik“ (Weltethik) zurückführt, auch ohne eine direkte göttliche Offenbarung. Das heißt, auch ohne ein Gläubiger oder ein Christ zu sein.

So entdecken wir, dass in allen Denktraditionen das Wesen des „Guten“ in der sogenannten „goldenen Regel“ zusammengefasst wurde: „Tu anderen nicht das an, was du dir nicht antun willst“ (negativ), oder (positiv) „alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen“(Matthäus 7,12).

Der „christliche Weg“ zum Horizont des Guten hin, zu dem man das eigene Leben bewegen soll, wird „das neue Gebot“ genannt, weil es genau kein Gebot mehr ist (eine Grenze?), sondern vielmehr ein Weg, eine Perspektive (eine überschrittene Grenze?): „Einander lieben“.

Versuchen wir zusammenzufassen. Wir sprechen von „christlichen Entscheidungen“ oder von „Glaubensentscheidungen“. Gut, aber fragen wir uns zuerst: Glaube ich an das Gute (an das Gerechte, an das Wahre)? Wenn wir offene Augen (ein aufmerksames Gewissen) haben, werden wir sehen, dass es das Gute wirklich gibt, und zwar unabhängig von unserem Glauben an Gott. Tatsächlich erkennen (spüren) auch diejenigen das Gute, die anderen Traditionen angehören oder behaupten, dass sie ungläubig sind. Und das ist wunderschön. Dieser gemeinsame Glaube an das Gute ist ein fantastischer Ort für eine mögliche Begegnung mit allen Menschen aller Traditionen. Es ist das einzige Feld, in dem ein authentischer Dialog entwickelt werden kann.

An dieser Stelle muss etwas Wichtiges gesagt werden. An das Gute und an die Wahrheit zu glauben bedeutet sicher noch lange nicht, das eine und die andere vollständig zu kennen. Das Leben ist ein Weg, der uns dorthin führt. Hier und jetzt kann niemand behaupten, darauf ein Monopol zu haben.

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ich an das Gute glaube, dann will ich es. „Ich will das Gute.“ Das heißt, ich wähle in meiner Freiheit den Weg des Guten. Ich orientiere mein Leben am Guten. Aber „das Gute wollen“ (auf Italienisch: „voler bene“) bedeutet einfach „lieben“. Ich liebe eine Person, wenn ich das Gute dieser Person will. Natürlich wird unsere Liebe von Wünschen, Neigungen, Gefühlen und Emotionen genährt, die uns umso mehr helfen, uns die Realität anzueignen, je tiefer sie gehen. Aber wenn es zuerst kein Gutes gäbe, würde unser „Das-Gute-wollen“ lediglich zu einem „Wollen“ werden. Folglich würde ich dazu gebracht, nicht das zu tun, was gut ist, sondern das, was ich will. Mit anderen Worten: Das, worauf ich Lust habe (und genau das fordert uns die Konsumgesellschaft: Individuen zu sein, die die Illusion haben, frei zu sein, „was immer sie wollen tun zu können“; wenn das Gute nicht existiert, kann letztendlich alles auf eine Ware reduziert werden).

Für diejenigen, die es möchten, gibt es einen weiteren Schritt, der uns zu unserer Anfangsfrage zurückführt: Die untrennbare Beziehung zu erkennen, zwischen dem Guten, der Liebe, und Gott, der eben die Liebe ist: „Deus caritas est“ (1Joh 4,8). Es gibt Gott, weil es das Gute und die Liebe gibt (auch wenn wir sie nicht besitzen). Und umgekehrt.

Die dringendste Frage für den Menschen ist heute also nicht: Glaube ich, dass Gott existiert? Sondern: Glaube ich überhaupt an das Gute? Glaube ich an die Liebe?

Der Glaube an die Liebe heilt. Johannes erzählt es uns an mehreren Stellen seines Evangeliums. Zum Beispiel (11,25-26) im Dialog zwischen Jesus und Marta vor Lazarus‘ Grab: „Wer an mich glaubt [= an die Liebe, weil Gott die Liebe ist], auch wenn er stirbt, wird leben; Wer lebt und an mich glaubt [= an die Liebe], wird nicht für immer sterben“.

Die Heilige Schrift der jüdischen und christlichen Tradition stellt nicht die Frage, ob Gott existiert. Sie hält es für selbstverständlich. Wo sonst würde das Ganze, in dem wir uns auch bewegen, herkommen? Der Glaube ist nicht nötig, um es zu verstehen. Es genügt die menschliche Vernunft.

Gott selbst geht der Frage nach Gott voraus. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (Gen 1,1).

In der Tat ist es Gott, der zwei anspruchsvolle Fragen stellt, die wir Menschen oft gerne hinter der Frage nach Gott verstecken.

Die erste Frage hat Gott für Adam (Gen 3,9). „Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du?“.

Also Gott fragt den Menschen, der sich zwischen den Bäumen des Gartens versteckt: Wo bist du? Er hätte auch fragen können: „Bist du da?“ „Gibt es dich?“. Aber die eigentliche Frage sollte lauten: Warum versteckst du dich? Warum verhältst du dich nicht als Mensch?

Der Schöpfergott stellt Kain die zweite Frage (Gen 4,9): „Wo ist dein Bruder Abel?“.

Kains Antwort ist bedeutsam und schwerwiegend: „Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?”

So sind wir im Konzentrationslager Morowitz zurück, am Fuße des Galgens, wo der kleine Märtyrer einsam, unbehütet stirbt.

Ein Mann fragt noch: „Wo ist Gott?“

Eine innere Stimme antwortet: „Wo er ist? Dort – dort hängt er, am Galgen…“

Die groβe Frage bleibt unbeantwortet: Mensch, wo bist du? Gibt’s dich überhaupt?