Alto Adige – 21.9.2005

“Veramente morto è soltanto colui che viene dimenticato”. Simon Wiesenthal, qualche anno fa, concludeva con questa massima la sua prefazione al libro che Federico Steinhaus ha dedicato alle vicende degli ebrei in Alto Adige negli anni ’30 e ’40. Wiesenthal, nel corso delle sue numerose ricerche, aveva avuto modo più di una volta di interessarsene. “La pressante azione dei nazisti e dei loro seguaci nel Sudtirolo – scrisse lui stesso – ha determinato ben presto e con estrema chiarezza il destino degli ebrei sudtirolesi, che furono i primi in Italia ad essere deportati. E molti ebrei furono reclusi nel campo di transito di Bolzano, dove furono vittime di atti di crudeltà e di violenza, e da dove furono mandati nei campi di concentramento e di sterminio”. Wiesenthal citava spesso in particolare Merano, il luogo frequentato “da molte eminenti personalità del mondo ebraico, come Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Sigmund Freud, e da colui che sarebbe poi divenuto il primo presidente d’Israele, Chaim Weizmann, oltre a molti, molti altri”. In più di un’occasione riferì di come, subito dopo la guerra, Odessa, l’organizzazione nata per mettere in salvo gli ex appartenenti alle SS, e la Bricha, la rete sorta per favorire la “fuga” degli ebrei verso la Palestina, si servissero contemporaneamente dei medesimi punti di appoggio. “Conosco – scrisse – una piccola locanda presso Merano, nell’Alto Adige, e un altro posto presso il passo Resia, fra l’Austria e l’Italia, dove capitò che clandestini nazisti ed ebrei passassero insieme la notte senza sapere gli uni degli altri. Gli ebrei venivano nascosti al piano superiore e veniva detto loro di non muoversi, mentre ai nazisti, sistemati al pianterreno, veniva raccomandato di non uscire di camera”.

Sempre a Merano, nell’aprile 1946, era morta in un ospedale la moglie di Martin Bormann, i cui figli avrebbero continuato a risiedere in Alto Adige. Inizialmente Wiesenthal, seguì pure una pista secondo la quale lo stesso Bormann sarebbe transitato per la città del Passirio, convincendosi però infine che invece era più plausibile la versione della sua morte nella Berlino assediata ai primi di maggio del 1945. In città sarebbe invece passato il famigerato dottor Josef Mengele, in fuga per il Sudamerica. “Mengele – riferisce Wiesenthal – aveva amici potenti nell’organizzazione dell’Odessa, e nel 1951 fuggì, attraverso il passo di Resia e Merano, in Italia, di dove passò in Spagna e più tardi nell’America latina. Nel 1952 arrivò a Buenos Aires, provvisto di documenti falsi, e cominciò a esercitare la professione di medico”. La moglie di Mengele, espulsa dalla Svizzera nel 1962, si trasferì a Merano, “in una casa isolata, confortata dalla presenza di molti ex nazisti”. Sempre a Merano Wiesenthal, negli anni ’60, individuò il nascondiglio di Anton Malloth, cresciuto a Scena, ricercato per crimini e maltrattamenti operati in una prigione della Gestapo presso Theresienstadt.

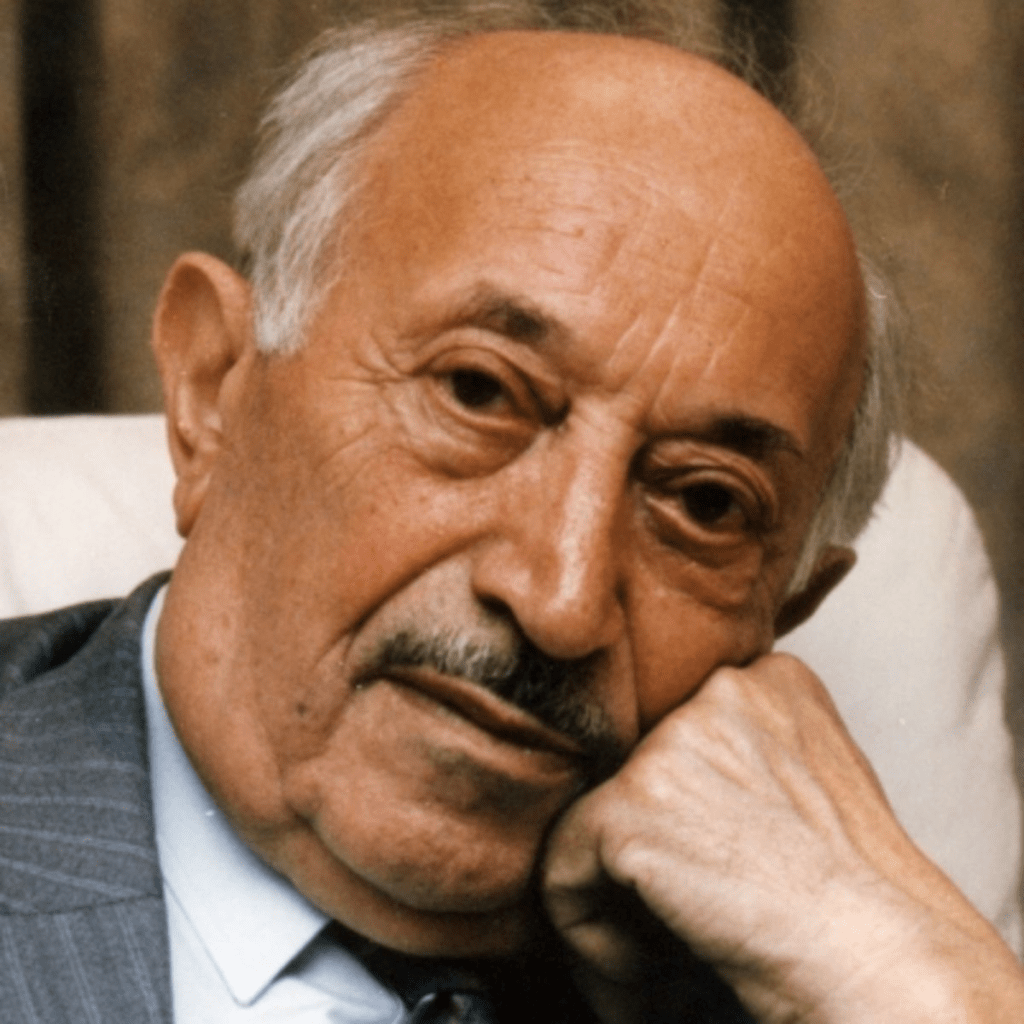

Wiesenthal, avendo assicurato alla giustizia oltre mille criminali, è stato comunemente chiamato “cacciatore di nazisti”. È una definizione un po’ riduttiva. Egli fu piuttosto un paladino della memoria e della giustizia. Mai della vendetta. Il suo scopo fu quello, mentre l’Europa, l’America, il mondo tendevano a dimenticare (per convenienza e cattiva coscienza), di inchiodare singoli individui alle proprie responsabilità. Alle proprie colpe spesso smisurate. Anche l’Alto Adige fu a lungo teatro di un’opera di rimozione che incise negativamente sul cammino di rinascita democratica. Ma non si tratta di colpevolizzare un gruppo od un popolo. Esattamente il contrario. Il caso di Merano è ancora una volta emblematico. Se è vero che la comunità ebraica vi subì la deportazione nazista, è altrettanto vero che essa fu dapprima ridotta ai minimi termini a seguito delle leggi razziali fasciste del 1938 e degli anni seguenti.

L’opera di Wiesenthal fu tesa a distinguere le responsabilità collettive da quelle individuali. Egli si fece “cacciatore di nazisti” proprio per non fare di ogni erba un fascio. Giustizia e non vendetta, dunque: è il titolo di un suo famoso libro autobiografico. Come ha ricordato ieri il presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Amos Luzzatto, Wiesenthal “aveva sofferto nei campi e voleva lanciare ai governi, ma anche agli ebrei, il segnale che non si poteva rinunciare a far trionfare la giustizia. Ed infatti, unico tra tutti i reduci dei campi ad essersi dedicato per il resto della sua vita alla caccia ai criminali nazisti, ha più volte sottolineato che non si trattava di un atto di vendetta, che peraltro sarebbe stato largamente giustificabile da quello che era successo negli anni della Shoah, ma solo di un’opera per garantire la giustizia”.