Alto Adige – 17.11.2003

È proprio vero. In determinate situazioni il silenzio è d’oro. Una di queste è la morte, di fronte alla quale ogni cosa ammutolisce. Tutt’al più essa è il momento degli interrogativi profondi, degli sguardi, degli abbracci e di poche parole. Poche ma vere.

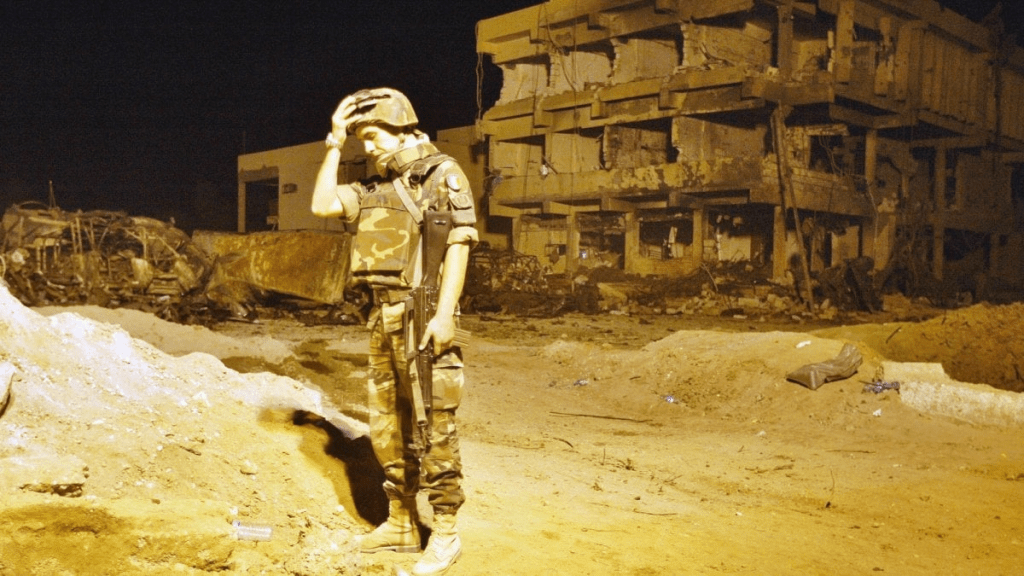

D’altra parte il silenzio non può e non deve durare troppo a lungo. Anche la morte, anche quella dei civili, dei militari, dei carabinieri di Nassirya, chiede ad un certo punto di essere raccontata. Non solo nei particolari della cronaca tragica degli istanti dell’esplosione. Non solo per fare la conta delle vittime, per indagare tra le loro storie di uomini e donne comuni, per rendere omaggio alle loro vite spezzate, ma anche per andare oltre il singolo, per quanto enorme, episodio.

Nelle ore e nei primi giorni seguiti al brutale e vile agguato terrorista hanno predominato i sentimenti. Al punto che si è tentato di spegnere anche i cervelli (soprattutto quelli altrui). Si è detto che chi, in quei momenti, avesse messo in dubbio il senso della missione italiana in Iraq sarebbe stato niente meno che uno sciacallo. Tutto ciò è comprensibile quando domina lo choc, quando tutto è pervaso dal lutto. Probabilmente sì, trarre conclusioni politiche in quei frangenti non è opportuno, anzi è persino di cattivo gusto. Ma questo deve valere per tutti. Sia per chi poco dopo l’esplosione dice che bisogna subito tornarsene a casa, sia per chi sostiene, viceversa, che lì siamo e lì resteremo. In entrambi i casi sarebbe da auspicare prima il silenzio, poi la riflessione, infine magari un confronto e una verifica.

Comunque la si voglia pensare, la strage di Nassirya ha ricordato agli italiani che la guerra non è uno scherzo, né una finzione televisiva. Di più: ha reso chiaro che questa guerra in Iraq, sebbene sia stata dichiarata finita da mesi, è in realtà ancora in corso. E ancora oggi non è ben chiaro quali siano le forze in campo, chi sia il nemico da combattere o da cui difendersi, quale sia la funzione degli eserciti stranieri (tra cui il nostro) e soprattutto quali siano i motivi che questa guerra l’hanno scatenata e quali gli obiettivi perseguiti dalla comunità internazionale.

Ricorrendo, come si è fatto in questi giorni, alla retorica patriottico-nazionale, non si risponde ad alcuna domanda. Ed è stupefacente osservare che in un mondo che si dice globalizzato, ci si renda conto della dura e scomoda realtà della morte e della violenza solo quando sono i “nostri ragazzi” ad esserne colpiti. Essi purtroppo non sono le prime né saranno le ultime vittime di questa guerra. Per questo, dopo il doveroso momento di lutto, è necessario riaccendere la riflessione.

Ad una trasmissione radiofonica di qualche giorno fa si menava vanto del fatto di non aver invitato al confronto alcun interlocutore “politico”. Ma è stato lo stesso generale Angioni, protagonista in Libano di una delle prime missioni militari italiane all’estero, a ricordare che la politica non può essere lasciata fuori dalla porta in queste circostanze. Le strumentalizzazioni, quelle sì, ma la politica assolutamente no. È proprio il deficit di partecipazione e di ragionamento in sede politica che determina le condizioni in cui prospera il terrorismo. È proprio la politica che può e deve condurre l’Iraq fuori dal pantano in cui si è (o lo hanno) cacciato.

Del resto basta riascoltare le parole pronunciate dal presidente Ciampi, con la voce rotta dalla commozione, subito dopo l’attentato. Non si è limitato, come altri, al “tireremo dritto”. Ha lasciato invece intendere che sì, non saranno i terroristi a farci cambiare strada, ma allo stesso tempo va recuperato, in tutta la questione, il ruolo delle Nazioni Unite.

Il che significa, in sostanza, cogliere questa tragica occasione per riflettere tutti insieme, partendo dalla situazione concreta, sugli obiettivi da perseguire (militari, umanitari, economici?). Se siamo in Iraq, in che cosa consiste in ultima analisi la nostra missione e per conto di chi essa è attuata? I morti, i feriti e i sopravvissuti sono i primi ad avere diritto ad una risposta.