Alto Adige – 24.2.2002

Politica e giustizia l’una contro l’altra armata? A dieci anni dall’avvio della storica inchiesta Mani pulite è legittimo chiederselo. Essa infatti fu tra le cause di cambiamenti tra i più importanti dal dopoguerra, anche a seguito degli inediti scenari disegnati dalla caduta dei muri tra Est e Ovest. Politica e giustizia sono destinate ad entrare in conflitto? Oppure è bene che non entrino mai in contatto, che rimangano ognuna nella sua spera specifica? E ancora: esistono davvero confini invalicabili tra l’agire di coloro che si occupano del bene comune dagli scranni del Parlamento e coloro che sono deputati a garantire il rispetto della legalità?

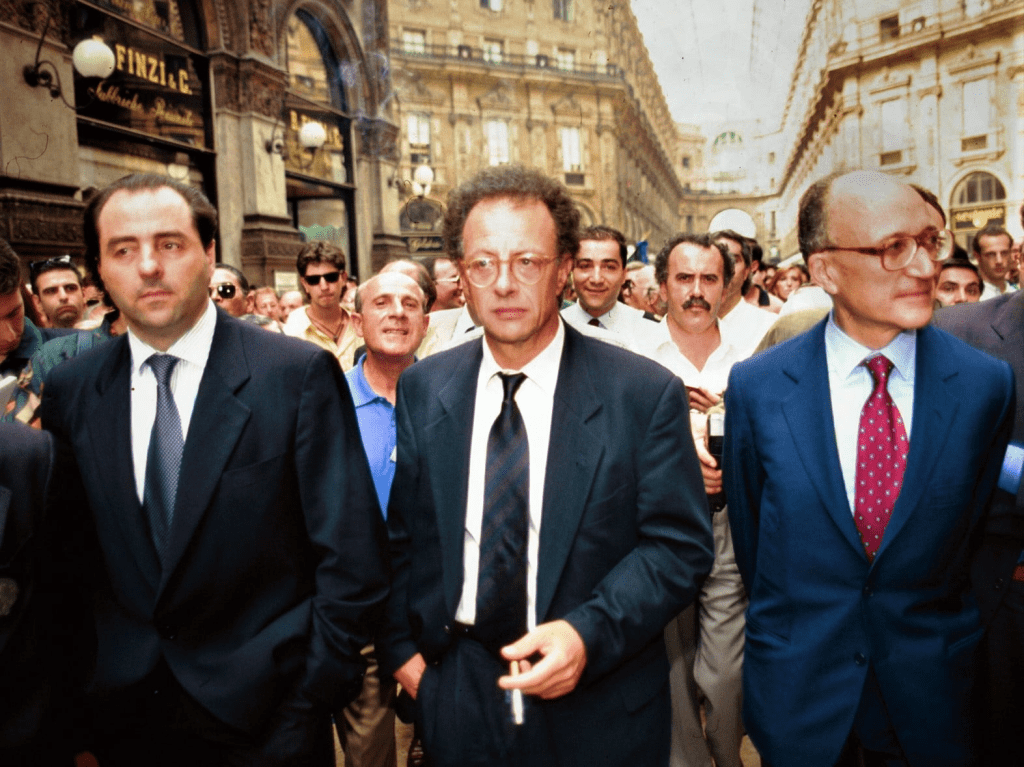

Dopo l’enorme e un po’ ipocrita consenso popolare riscosso a suo tempo dai pm impegnati, in concreto, a sradicare la corruzione dalla vita pubblica del Paese, oggi (si fa per dire oggi, dato che è già da alcuni anni che ciò avviene) sembra che sotto processo debbano essere gli stessi giudici. L’accusa: essi hanno fatto e fanno politica. Un rilievo che proprio in questi giorni viene fatto curiosamente anche al sindacato. Il sindacato, si dice, esce dal suo ambito specifico e si mette a fare politica. Di più: persino la Chiesa, con i suoi giornali, le sue realtà associative e i suoi pastori mette il becco in questioni che non le competono, ad esempio rivendicando a gran voce una “globalizzazione solidale”. C’è dunque chi pensa che “fare politica” sia un’esclusiva di un ceto sociale a ciò votato (non necessariamente nel senso elettorale). La politica sarebbe monopolio degli uomini di partito, di una vera e propria classe sociale destinata essa sola non si sa da chi ad occuparsi di questioni istituzionali, di equilibri di schieramento, di scelte, appunto, politiche. Ma forse che darsi da fare per tutelare i diritti dei lavoratori non è anche agire politicamente? Lo è eccome. D’altra parte sarebbe un compito anche per chi governa e per chi si prepara a governare in futuro. Forse che garantire mediante gli strumenti del diritto il rispetto della legge non è in qualche modo fare politica? Non politica di partito, certo, ma politica nel senso di contribuire alla buona amministrazione e al buon funzionamento della macchina-Stato. Ed enunciare principi, chiedere il rispetto dei diritti di tutti, perché non lo si può fare dai pulpiti delle chiese? Anche lì bisognerebbe forse limitarsi a leggere le veline del potente di turno? Anche guardare la televisione è fare politica. Come lo è nominare i consiglieri del servizio televisivo pubblico. Lo è creare, da amministratori pubblici o da imprenditori, nuovi posti di lavoro. Lo è il coltivare e l’enunciare valori. Insomma, i confini tra ciò che è politica e ciò che non lo è non sono affatto definiti. Lo sono semmai certi ruoli. Ma chiunque fa bene il suo lavoro in realtà dà un contributo determinante al bene comune. E chiunque non lo fa contribuisce (anche con la sua assenza) al cattivo funzionamento della cosa pubblica.

Assistiamo al nascere di movimenti più o meno spontanei che vogliono dare una spinta, dire la loro, porre dei segnali, esprimere un disagio, fustigare i difetti o infondere coraggio. Rivendicare, a fronte di ciò, il monopolio dell’azione politica riservato ad un gruppo ristretto di “esperti” o “professionisti” non contribuisce certo ad incentivare il tasso di partecipazione dei cittadini che chiedono giustizia senza privilegi, buona politica e buona amministrazione. E magari vogliono anche loro poter fare o dire qualcosa.